直隸總督廷雍

1900年11月6日,河北保定南城外鳳凰台,直隸總督廷雍被兩名八國聯軍士兵看押,他即將被斬首,這是他在人世留下的最後鏡頭。照片中,廷雍一身正氣,昂首挺胸,面對死亡毫無懼色。

這張照片曾經廣為流傳,很多人被廷雍從容赴死的精神所感染。要知道直隸總督在晚清可是封疆大吏,其正式官銜為總督直隸等處地方提督軍務、糧饢、管理河道兼巡撫事,這是清朝九位最高級的封疆大臣之一,總管直隸(今天津,河北大部與河南、山東小部)的軍民政務。

直隸總督署

還有一種說法,說是直隸省地處京畿要地,這對北京城意義極其重大,因此直隸總督被稱為大清疆臣之首。廷雍是滿洲正紅旗,義和團運動如火如荼時,他擔任直隸按察使,當時直隸總督是裕祿。廷雍對義和團的態度很明確,就是扶持義和團跟洋人戰鬥。

關於這張照片的故事,要從八國聯軍侵華說起。1900年7月,由英國、美國、日本等八國組成的八國聯軍,隨即對天津發起進攻,結果很短時間就占領天津。八國聯軍占領天津後,隨即向北京進攻。

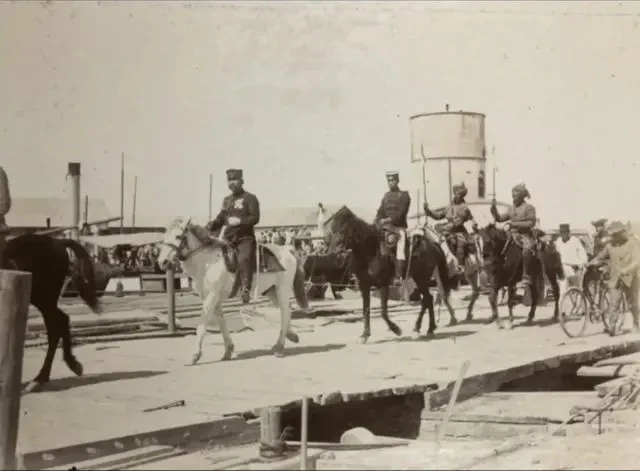

八國聯軍

當年8月5日,裕祿在天津楊村兵敗自殺身亡。這裡插一句,天津陷落後,裕祿上書朝廷請辭,被慈禧太后革職留用。不久,慈禧太后任命遠在廣東的李鴻章為直隸總督,可他遲遲不願動身北上。

隨著裕祿的自殺,廷雍奉命在新任總督李鴻章到任前護理直隸總督(護著直隸總督的大印),總理京畿軍政。換句話來說,廷雍當時是趕鴨子上架,自從成為直隸總督那一刻開始,加上他對義和團的態度,就註定了他的悲劇下場。

1900年8月15日,八國聯軍攻占北京,慈禧太后攜光緒皇帝等人西逃。在西逃過程中,慈禧太后以光緒皇帝名義發布上諭,要求李鴻章立即前往北京,與慶親王奕劻一起主持議和。

慈禧太后

同時,慈禧太后還是以光緒皇帝名義發布了一份《罪己詔》,全文上下都是向八國聯軍討好,其中有這樣一句話,「今茲議約,不侵吾主權,不割吾領土,念列邦之見諒,疾愚暴之無知,事後追思,慚憤交集」,並將開戰的罪責歸咎於義和團、地方官僚、清軍和王公大臣們。這份《罪己詔》的下發,宣告廷雍生命的終結。

1900年10月16日,八國聯軍占領保定。10月23日夜晚,八國聯軍在保定城內大肆逮捕官員,廷雍等人很快被逮捕關押,把他們押送到北大街原福音堂內。按理,廷雍官是清廷封疆大吏,為何八國聯軍要逮捕他呢?

原因其實很簡單,因為廷雍曾下令將居住在保定城的洋教徒逮捕起來,男女老少10多人,最後送到保定城外的鳳凰台公開斬首。此事發生後,八國聯軍頗為惱火,對外宣稱一定要報仇雪恨。

義和團拳民

當年11月6日,八國聯軍將廷雍等人押送到直隸總督署大堂,用《大清律例》公開審判,其中對廷雍審判的結果是縱容義和團「縱拳殺西人,燒洋房」為理由,判處斬首,並將刑場特意選擇在鳳凰台。

對於這樣的結局,廷雍並不意外,早在被逮捕那一刻他已經抱著必死之心,於是我們就看到了本文開始的那張照片。據資料,廷雍是庚子之變中被八國聯軍斬首的最高級別官員,這引起了清廷上下的強烈的不滿。

《辛丑條約》簽訂現場

慈禧太后獲悉後,她也怒了。史書是這樣描述的:

「途中聞洋兵入都後,不久即攻陷保定。廷雍,時兼護北洋大臣,為洋人拿獲,凌辱備至,斬首梟示。廷雍,作為封疆大吏,竟遭外國人任意戕殺,舉國憤懣。然而追溯廷雍罪惡,可謂死有餘辜,國法不能治而得假借外人之手,令國人意快的同時,又為國家體面掃地心生悲哀。」

斬首酷刑

總之,廷雍之死令人遺憾,但也再次說明了清朝腐朽不堪,即將走入歷史。